<改造記>

ますは、作業の順番です。

手すりの取付数が多いだけに、この作業のしやすさがポイントになります。試しに一カ所取り付けたところ、付属の手すり部品の折り曲げ制度も良く、車体側の穴の大きさも、垂直に挿入すれば入れにくいこともなく、また適度に固定できるちょうど良い大きさであることがわかりました。

インレタは出来れば手すりの取付前の方が作業しやすいでしょう。デカールは柔らかいので手すりを取り付けた後に貼って、手すりを防護してもらった方が良いかと思います。

ということで、作業は

側面窓ガラスの取り外し→インレタ→手すり・ワイパー等取付→窓ガラスの取付及びその周辺の加工→デカール→墨入れ→排煙のウエザーリング

で行うことにしました。

<改造記>

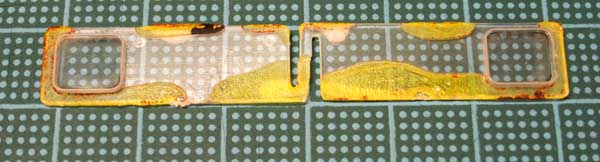

車体から側面の黒塗装の窓ガラスを外しました。結構な量のゴム系接着剤が使用されており、難儀しました。

下の写真はペイントうすめ液を浸した布で拭き取ったものです。なかなか透明にならず、こちらも難儀しました。

次のインレタは特に留意点はありません。側面のメーカーズプレートの下にある□にTのマークについては、スペースがなく横に貼っています。他の号機には横に標記してある事例もあるの良しとしましょう。

<改造記>

手すり等の取付に際して使う接着剤に、前から目を付けていた写真の製品を使ってみることにしました。今回の手すりは真鍮製のようですので、接着剤をつかったしっかりとした取付が必要と思ったからです。

コニシのウルトラ多用途を謳うこの商品(商品名は「SU」?)、ゴム系(G17等)のように弾性もあり、またゴム系よりも硬化も粘性もゆっくりと上がっていき、透明ですので、手すりを始めとした小パーツの取付に使いやすいと思います。また、ある程度の粘性を残して硬化するので、衝撃等への対応もありそうです。

ただし、はみ出した時に処理はゴム系よりも取りにくい感じがあります。硬化に時間が掛かるので、はみ出し処理をするには時間を置いての作業になります。

作業はタミヤのノンスクラッチ ラジオペンチを使いました。このペンチは、つかみ部に特殊樹脂を使用したラジオペンチで、今回の手すりのように強く挟むと塗装が剥がれてしまうようなものには有効です。少々ペンチの大きさが多きすぎる感じがありますが、塗装も剥がれずに取付ができました。

このペンチで手すりを保持して、手すりの先端に上の接着剤をほんの少し付けて、車体の穴に差し込むという感じの作業です。差し込みがうまくゆかず、車体に接着剤がはみ出てもそのままにしておき、1日置いて硬化がある程度進んでから楊枝等で刮げ落とします。

手すりのうち、ライト類の横につくものが、どのパーツなのかがわかりづらいですが、要はライト側に内側に折れた上に、真横から見て垂直に揃っていれば良いことを頭に入れれば、どの部品かはわかると思います。

ワイパーは手持ちのエコー製にしましたが、腕の長さが長短あるどっちを使うか相当迷いました。長い方を取り付けてありますが、短い方が良かったようにも思えます。2本ある腕の向かって右側だけを車体色に筆塗りして取り付けてあります。エコーの製品はこの2本の腕の差異があまりなく、物足りない感じがします。エンドウ製とかで良い感じのものがあれば、交換したいところです。

機関区札は、だるまや製を購入しました。ディーゼル用と銘打って販売されているので、どこか蒸気機関車用とは違うのでしょうか。よくわかりません。

その他製品に付属するメーカープレート等も含めて、上の接着剤を使って取付ました。

<改造記>

窓ガラスの取付及び窓から見える範囲の加工です。

まずは、上の写真のように見える車体の造作を室内色に塗装しました。さらに、窓から見える範囲について、基盤上にプラ板等でそれらしく並べ塗装しました。イメージとしては、スピーカの右側はエンジン、左側はSGを想定しています。

<改造記>

デカール貼りです。

なかなかの細かい作業だけに、写真のように自在万力で固定して、作業をしました。デカール自身は大きめのようなので、ほんの少しですが、小さめに切り出しました。

<改造記>

完成した上回りです。

この後に、ウエザーリングをしていきます。